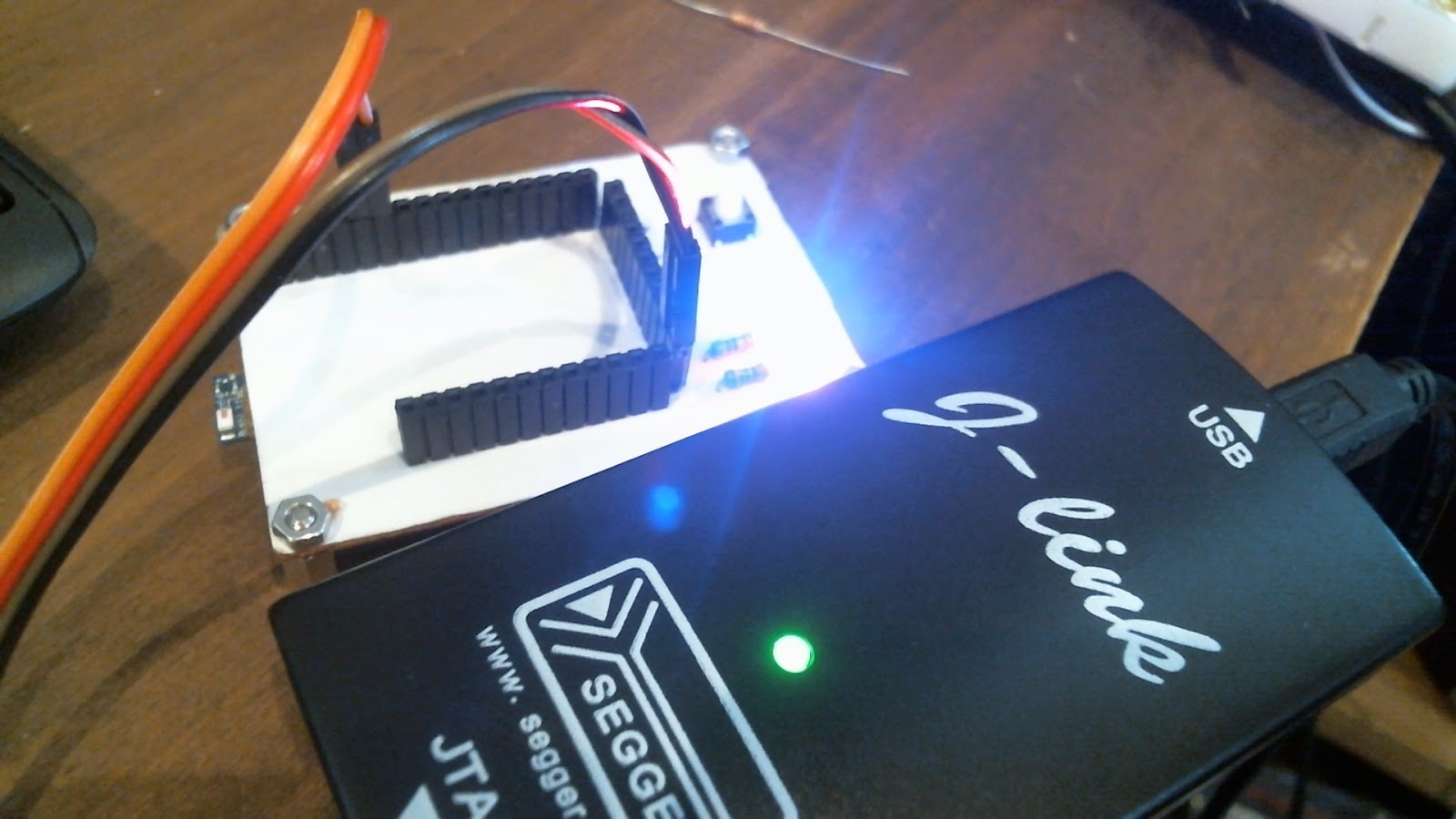

BL652(nRF) Max30102

Max30102、姉妹品のMax30105の情報としてはSparkFunからArduinoのライブラリーが公開されていており、利用されている事も多いのか情報量が最も多い。 このライブラリー何をしているか?というのをマニュアルを参照しながら、nRF、Embedded studio開発下で動くように移植してやってnRFのライブラリーを作る事をめざす。nRFをターゲットとするが、同じ事を他の例えば、STM32系とかで実施するればライブラリーを作っていく事はできるはず。要するに、”理解”さえしていれば。ここではBL652だが、純正のDKやXAIOも同じ事をすれば動くはず。 【下準備】 スタートとして、 前回作ったテンプレート にさらにApp_timerを使えるようにしてあるテンプレートから開始する。(DLは ここ )ssdのドライバーを所定のフォルダに入れてやる必要があるが詳細は、 前回 を参照。 【I2C】 基本テンプレートに入っているのでTWIが使えるように設定をする。 ヘッダーファイル類はそのままでもよいし使うものだけ以外はコメントアウトする。 /* ****************/ /* TWI /* ****************/ /* TWI instance ID. */ #if TWI0_ENABLED #define TWI_INSTANCE_ID 0 #elif TWI1_ENABLED #define TWI_INSTANCE_ID 1 #endif /* TWI instance. */ const nrf_drv_twi_t m_twi = NRF_DRV_TWI_INSTANCE(0); //do not change instance name "m_twi" which is used ssd1306.c void twi_init(void) { const nrf_drv_twi_config_t twi_config = { .scl = ARDUINO_SCL_PIN, .sda = ARDUINO_SDA_PIN, .frequency = NRF_DRV_TWI...